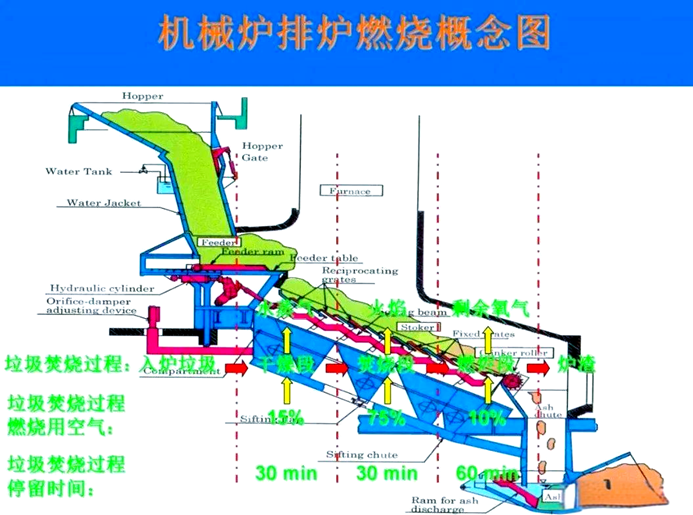

1. 垃圾焚烧炉排炉的工作原理

当垃圾被妥善准备并送入炉排炉后,其焚烧过程便逐步展开。整个燃烧流程可概括为四个关键阶段:干燥、着火、持续燃烧以及燃尽。

第1阶段:垃圾的干燥阶段

在这个阶段,垃圾受到来自焚烧炉内侧壁、炉拱等部位的辐射热,使得垃圾中的水分逐渐蒸发。同时,高温一次空气从垃圾层下部送入,进一步加速了水分的蒸发。此外,高温燃烧火焰和气体与垃圾层表面接触,通过对流方式带走更多水分。经过这一系列干燥过程,垃圾的水分大幅减少,为后续的燃烧阶段奠定了基础。

第2阶段:垃圾的着火阶段

随着干燥过程的持续,垃圾温度逐渐升高,当达到特定温度时,垃圾便开始着火。这是燃烧过程中一个重要的转折点,标志着垃圾焚烧进入了一个新的阶段。

第3阶段:垃圾的燃烧阶段

着火后的垃圾进入燃烧阶段。在这个阶段,垃圾中的可燃成分与空气中的氧气发生剧烈的化学反应,释放出大量的热量和火焰。炉排的机械运动,如往复运动或滚动运动,不断搅动与混合垃圾,确保垃圾与空气充分接触,从而促进更充分、更剧烈的燃烧。

第4阶段:垃圾的燃尽阶段

经过充分燃烧的垃圾进入燃尽阶段。在这个阶段,垃圾中的大部分可燃物质已被消耗殆尽,剩余的残渣在炉排上继续燃烧,直至完全变为灰烬。最后,这些灰烬通过炉排的运动从炉底排出,标志着整个燃烧过程的结束。

2. 垃圾焚烧炉排炉的关键运行参数详解

在垃圾焚烧过程中,炉排炉的运行状态对焚烧效果至关重要。本节将深入剖析炉排炉的关键运行参数,包括炉排运动速度、炉温控制、空气分布及燃烧效率等,旨在为优化垃圾焚烧过程提供理论依据。

1️⃣停留时间:

垃圾在焚烧炉内的停留时间对焚烧效果产生决定性影响。这一时间包含两层含义:一是从垃圾进入焚烧炉到炉渣排出所经历的时间段。若停留时间过短,垃圾可能无法完全燃烧,导致炉渣中残留大量未燃尽成分;而停留时间过长虽然能确保充分燃烧,但却会降低焚烧炉的处理能力,进而影响整体垃圾处理效率。二是烟气在炉内的停留时间。由于垃圾焚烧产生的烟气中含有如二噁英等有害物质,因此需要在炉内特定高温区域停留一定时间,以确保这些有害物质能够得到充分分解,从而满足环保排放标准。通常,烟气需在850℃以上的温度区域停留至少2秒,才能有效分解二噁英等有害物质。

3️⃣温度控制:

在垃圾焚烧过程中,焚烧温度的把控至关重要。由于焚烧炉内的温度分布并不均匀,不同区域的温度会有所差异。通常,我们所说的焚烧温度,主要是指垃圾在燃烧区域内所能达到的最高温度,这一温度通常控制在850℃至1100℃的范围内。

3️⃣湍流度:

湍流度是衡量垃圾与空气混合程度的一个重要指标。湍流度越高,垃圾与空气的混合就越均匀。在垃圾焚烧过程中,这种良好的混合状态对于有机可燃物的燃烧至关重要。它能够确保有机可燃物及时且充分地获得燃烧所需的氧气,进而促进燃烧反应的完全进行。

4️⃣过量空气系数:

过量空气系数代表着实际提供的空气量与理论完全燃烧所需空气量的比例。在垃圾焚烧过程中,为了保障垃圾能够彻底燃烧,往往需要提供超出理论量的空气。这是由于垃圾的成分极为复杂,实际燃烧时难以确保所有可燃成分都能与氧气恰好完成充分反应。

4️⃣常见炉排炉类型及特点

⛓️链条式炉排炉

垃圾在链条炉排上,随炉排移动,依次经历干燥、燃烧、燃尽等阶段。炉排如链条般循环,垃圾自进料口入炉,在移动中与下方一次风充分接触,实现逐步燃烧。

🔔特点:

燃烧稳定:垃圾在炉排上的移动速度和停留时间相对固定,确保燃烧平稳有序。这利于操作人员精准控制燃烧条件,维持稳定焚烧温度,利于能量回收与污染物控制。

垃圾适应性广:能处理多种成分的城市生活垃圾,对垃圾中杂物兼容性好,无需复杂预处理,适应一定范围内垃圾成分、湿度和热值波动。

运行维护便利:链条式炉排炉技术成熟、结构简单,运行维护经验丰富。维修人员易掌握其构造和常见故障处理,且部分炉排片可单独更换,降低维修难度与成本。

炉排磨损均匀:炉排片连续循环运动,各部分磨损均衡,延长炉排整体使用寿命,减少局部过度磨损导致的故障。但需注意链条长时间运行可能出现的松动、脱链等问题,需定期检查维护。

🖇️往复式炉排炉

通过炉排片往复运动推动垃圾在炉内前进,多样运动方式使垃圾翻动中与空气良好混合,促进充分燃烧。

🔔特点:

混合效果好:活动炉排片的往复运动使垃圾持续翻动,与空气充分混合,改善燃烧条件,促进垃圾完全燃烧,提高燃烧效率,降低炉渣中未燃尽物含量。

调节灵活:通过调整活动炉排片运动频率、行程和配风量,精准控制垃圾在各燃烧阶段的停留时间和燃烧强度,适应不同性质和热值垃圾的焚烧需求。

燃烧效率高:良好的混合效果与灵活调节性使得燃烧效率高,短时间内释放垃圾热量,提升垃圾处理能力,适合大规模垃圾处理。

对高水分、低热值垃圾具有出色的处理能力。在翻动过程中,垃圾中的水分得以有效蒸发,同时,低热值垃圾也能与空气充分接触,从而实现稳定燃烧。但值得注意的是,该炉排炉的结构相对复杂,包含较多活动部件,这在一定程度上增加了设备故障的风险与维护的复杂性。因此,对维护人员的技术水平提出了更高的要求。